كان صباحا كغيره من صباحات تلك المدرسة الصغيرة في مدينة جلولاء العراقية. تأهبت هيفاء، الطفلة ذات الثمانية أعوام لتلقي درسها الأول مع زميلاتها في صف يحتويها هي وما يقرب من عشرين من زميلاتها وزملائها. كانت النوافذ الكبيرة على يسارها تلقي بأشعة شمس باسمة تملأ الصف شعورا ببداية يوم جديد. ما إن بدأت المدرسة بالشرح حتى انفتح الباب على مصراعيه وظهر طالب وهو يلهث موجها كلامه لها: هيفاء، لقد عاد أبوك. ثم انتبه للمدرسة التي ابتسمت حين رأت ملامح الدهشة والفرح على وجه هيفاء، قفزت الطفلة الصغيرة من مقعدها على الفور، وبإشارة مسرعة من يد المدرسة أطلقت ساقيها للريح. خرجت من الصف إلى الممر الطويل، ثم عبرت البوابة الحديدية للمدرسة وانطلقت تركض مسرعة إلى حيث تتوقع أن ترى أباها. هذه العارضة الخشبية على الجدول الصغير قرب المدرسة، لا أريد أن أتوقف لأعبرها، قالت لنفسها وأنفاسها تتلاحق. اليوم سأقفزها فلا وقت عندي لأتوقف، كانت الطاقة التي تملكتها لرؤية أبيها الذي لم تره منذ شهور عديدة قد منحت جسدها الضئيل قوة استثنائية. وصلت حافة الجدول الصغير أغمضت عينيها ورفعت ساقيها إلى أعلى ما تستطيع قافزة نحو الضفة الأخرى لكنها لم تهبط هناك، بقيت معلقة في الفضاء، فتحت عينيها على يدين تحتضناها، كانت ابتسامة أبيها تشع من عينيه الصفراوين وهو يمسك بها، وجهه يملأ ناظريها، ألقت بيديها الدقيقتين حول عنقه وأرخت رأسها على كتفيه ملامسة رتبته العسكرية الذهبية، كان الأب المحارب قد عاد في إجازة قصيرة من فلسطين ليرى ابنته الوحيدة وزوجته. كل ما تعرفه هيفاء حينها أن أباها قد عاد سالما، عاد إليها الأمان والحضن الدافئ بعد أن عايشت القلق وهو يطل من عيني أمها منذ غادر فرمان أمين الرائد في الجيش العراقي إلى فلسطين في إحدى أيام عام 1948.

أراحت هيفاء استكانة الشاي على طاولة صغيرة بقربها. بعد أكثر من ستين عاما على هذه الذكريات لا تزال ومضة الشوق ودمعة الفرحة تطل من عينيها كلما تذكرت تلك اللحظات. تأخذ نفسا عميقا لتقول: أذكر خالتي رحمها الله التي تطوعت في الهلال الأحمر لمساعدة الجرحى. لم تكن خالتي ممرضة أو طبيبة لكنها دخلت دورة طبية على عجل لتتعلم الأساسيات. كانت إمرأة من نوع خاص، علمتني الكثير في حياتي، كيف أكون امرأة مستقلة، وكيف أبادر لأقوم بما أعتقده صحيحا دون انتظار ما يراه الرجل. وهكذا كانت، فقد تطوعت للتمريض في فلسطين دون أن تأخذ موافقة من أحد في العائلة، هذا واجب مقدس وعلى أن أسهم دون نقاش. ربما لهذا، ضمن أسباب أخرى، كان أبي ينظر لها بعين الإكبار ويذكرها في رسائله إلى أمي من الجبهة.

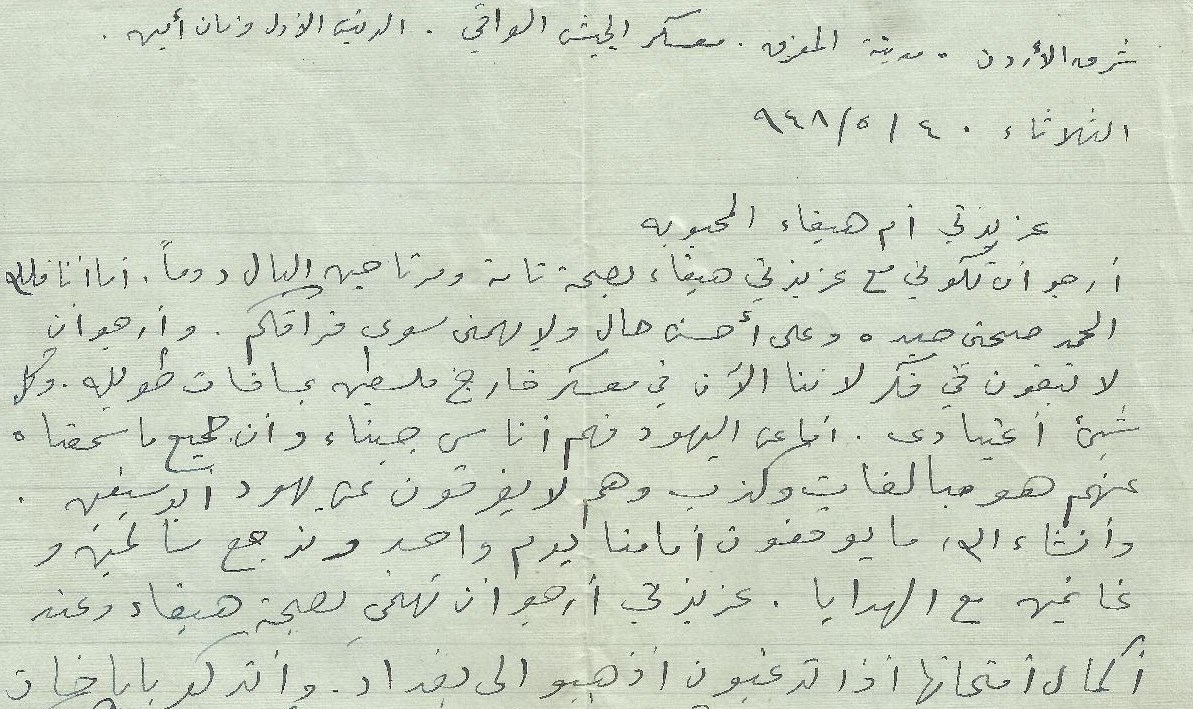

كل هذه الذكريات أورقت في وجهي كشجرة خضراء لما تذبل رغم عقود من الزمن حين فتحت صندوق أمي العتيق وأنا مغادرة، أو هاربة من مدينتي بغداد نحو المجهول. لم يبق الكثير من الذكريات، حتى ما كان في المنزل بعثره الغرباء الذين سطوا على حياتي وحياة كل العراقيين في عراق ما بعد الطوفان، تقول هيفاء وحسرة الألم تتحشرج في صوتها. بقيت رسائل أبي التي أنقذها القدر وبضع صور قليلة تعيدني إلى تلك الأيام. اذكره حين خرج مقبلا أمي من جبينها وهو متجه إلى فلسطين، وأمي تتبعه بعينين دامعتين وشفتين لم تكفا عن الدعاء له بالنصر والعودة السالمة.

"لا تصدقي ما يقولون، اليهود جبناء وهم يفرون أمامنا والنصر لنا إن شاء الله" قالها لأمي في واحدة من رسائله. كنت صغيرة، وربما لم أكن افهم الكثير مما كان يدور آنذاك، ولكني أذكر كيف كانت الرسالة من أبي تعيد الحياة لوجه أمي، وكيف كانت نبرات صوتها تتهدج وهي تعيد مرات عديدة قراءة كلمات الأمل التي كان يرسلها لها. في تلك الزيارة القصيرة التي عاد فيها من الجبهة، كانت جرعة الحنان لي مضاعفة، وجرعة الأمل لأمي أكثر من قبل. شعرنا حينها أن في بيتنا بطلا أصبح اكبر بكثير من قامته. لم يكن أبي صغير الحجم، بل كان عريض الكتفين، ثاقب النظرات، صارم الملامح ولكنه بشوش الوجه. كان اسم أبي بالنسبة لي مرادفا للحنان والحب، واصبح منذ ذلك اليوم مرادفا للحب والفخر أيضا. زملائي وزميلاتي في المدرسة كانوا يشيرون لي دوما بأنني ابنة الضابط في فلسطين. أنا ابنة المجاهد الذي ذهب ليستعيد الأرض من الغاصبين، كنت فرحة بهذا اللقب وأحببت أبي بسببه أكثر وأكثر.

ناولتني الرسائل قائلة: اذكر يوم عودته مع وحدته من القتال في فلسطين. كانوا قد ذهبوا لمقابلة الوصي على العرش، الأمير عبد الإله، ليسلموا عليه وليتسلم أبي نوط الشجاعة على ما بذله من استبسال كضابط مدفعية متميز في فلسطين. لم تعد الأرض، بل خسرنا الحرب حينها. لم أفهم من كل هذا سوى أن أبي جاهد وعاد سالما. ذهب لقضية كنت أفخر أنه يحارب من أجلها حتى وأنا طفلة. تحول الفرح إلى فرح شخصي بسلامة من أحب، وأمل كنت أسمعه منه دوما في جولة قادمة تعيد لنا الحقوق. عاد من القصر الملكي وبيده شدة قرنفل كبيرة، كنت أقف مع الأطفال في الشارع متلهفة لرؤيته اقبض بيدي على حفنة من الحلويات لأرميها عليه، قالوا لي إن وحدة أبيك ستمر من هنا. حاولت أن أكون مرئية له، لوحت بيدي أكثر من مرة، وفجأة رأيته في عربة الجيب العسكرية مع رفاقه، لوحت بجنون صارخة: بابا ..بابا..ولدهشتي انتبه ابي إلي رغم كل الحشود والضوضاء التي أحاطت بموكب وحدته العسكرية. أمر السائق بالتوقف، ترجل من السيارة واتجه نحوي، أحاطني بذراعيه وحملني عاليا بالضبط كما فعل في زيارته الأولي. كم كنت أحب هذا الشعور وأنا فوق الأرض وبين يديه وعيناه تلتمعان ببريقها الأصفر، ونجومه الذهبية على كتفيه. قبلني وهمس في اذني: هذا القرنفل من حديقة الملك، أحضرته خصيصا لك.

مرت سنون طويلة، تغير الحال وتقاعد ابي من الخدمة العسكرية. لم يعد يذكر حرب فلسطين كثيرا، ربما لأن ما حدث بعدها كان أسوأ، وربما لأن حلمه بتحرير الأرض أصبح أبعد منالا عن ذي قبل. كان يلوذ بالصمت كلما طرق هذا الموضوع، لم يكن يتحدث سوى عن ذكريات طريفة. كان يردد دائما كيف أنه تمكن من خداع الجيش الإسرائيلي الذي كسر شفرة الاتصال لوحدته العسكرية بأن طلب من العسكريين الأكراد في وحدته أن يتراسلوا بالكردية فيما بينهم ريثما يتم تبديل الشفرة. الأرض جميلة، الناس طيبون، والأسعار رخيصة، هكذا كان يردد. وبالفعل فقد عقد صداقات مع فلسطينيين معروفين جاؤوا لزيارتنا لاحقا في العراق.

أدارت هيفاء وجهها إلى التلفزيون، كان موعد النشرة الإخبارية قد أزف: داعش تستولي على الموصل والجيش العراقي يفر منها وآلاف النازحين من أهاليها يتجهون إلى كردستان. غزة تشتعل ومئات القتلى والجرحى يتساقطون تحت قنابل الجيش الاسرائيلي. رأيت نظرة جامدة في عينيها، توقفت عن حديث الذكريات وصمتت، قد يكون صمت المتابع أو صمت المحزون، لا أدري.

هل تشربين استكان شاي آخر؟ سالتها وأنا أهم بمغادرة غرفة المعيشة.

قالت: أحضر لي كوبا من الماء، ومدت يدها متابعة كلامها: أعطني رسائل جدك مرة أخرى.

فتحت هيفاء الصفحات الصفراء وأدارت وجهها بعيدا فيما كان المذيع قد بدأ بسرد تفاصيل الأخبار. ذهبت لأحضر الماء، وربما استكان شاي جديد وأنا أشعر أن هيفاء لم تعد في الغرفة، فقد عادت لتركض نحو الجدول الصغير قرب مدرستها.